जनन वह क्रिया है, जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते है, जनन कहलाता है

जनन के प्रकार:-

1) लैंगिक जनन 2) अलैंगिक जनन

1. लैंगिक जनन:-जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं लैंगिक जनन कहलाता है।

2. अलैंगिक जनन:- जनन की वह विधि जिसमें केवल एक जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है।

जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ , प्लेन एरिया आदि।

लैंगिक प्रजनन में भाग लेने वाले अंग:-

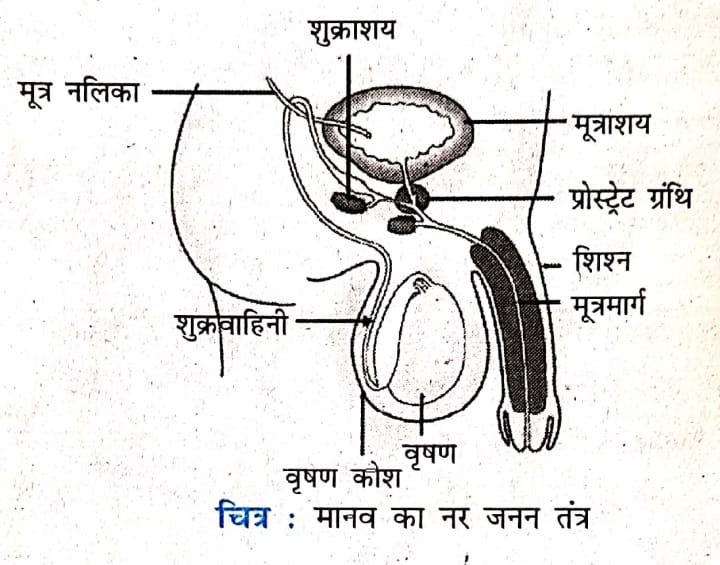

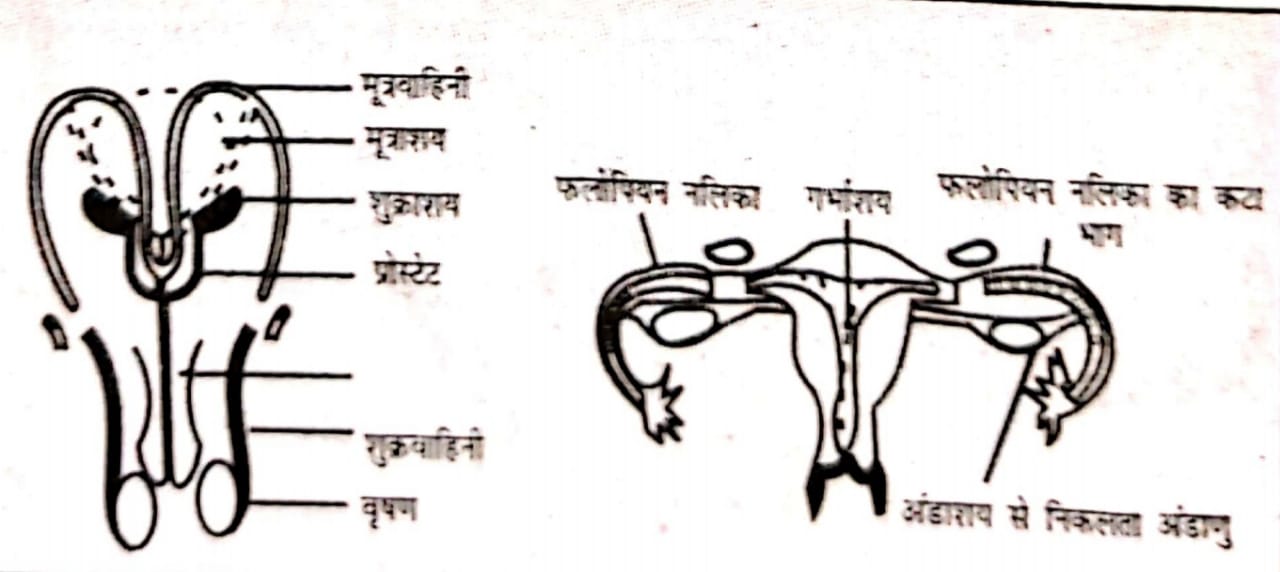

नर जनन अंग के भाग:-

1. वृषण 2. शु क्राशय 3. शुक्र वाहिनियां 4. शिशन

1. Testis :-पुरुषों के उदर के नीचे अंडा के आकार का एक जोड़ा वृषण पाया जाता है। जो नर युग्मक अर्थात शुक्राणु (Sperm) उत्पन्न करता है।

*वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है।

* टेस्टोस्टेरोन के कार्य:-

A) शुक्राणु उत्पादन पर नियंत्रण रखना।

B) लड़कों में यौन अवस्था परिवर्तन को नियंत्रित करना।

2. शुक्र आशय:- यहां पर शुक्राणु एकत्रित होते हैं।

3. शुक्र वाहिनियां:- एक जोड़ी शुक्र वाहिनियां पाई जाती है जो शुक्राणु शिशन तक पहुंचाती है।

4. शिश्न: Penis:- यह मुत्र और वीर्य को बाहर निकालता है।

कार्य:-

1) मूत्र त्याग करने में मदद करना।

2) शुक्राणु को मादा के योनि में गहराई तक पहुंचाना।

शुक्राणु:-

शुक्राणु एक सूक्ष्म एवं एक कोशिकीय संरचना है। जिसके सिर मध्य भाग एवं पूछ होता है इसका उत्पादन लाखों की संख्या में होता है। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं।

शुक्राणु के कार्य:-

शुक्राणु आंड वाहिनी में आकार अंडाणु से संलयन होता है तथा संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं।

निषेचित अंडाणु को युग्मनज या Zygote कहते हैं।

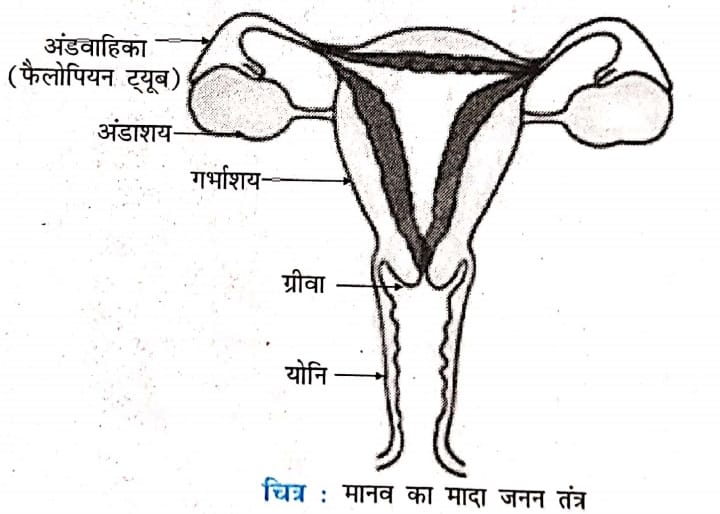

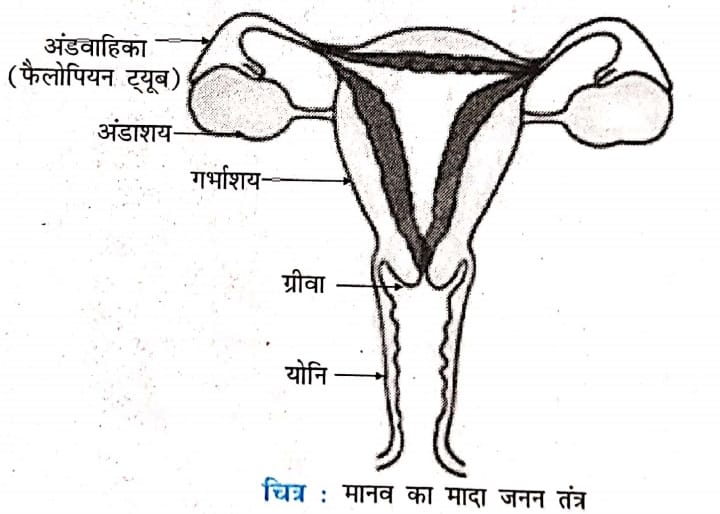

1. अण्डाशय :-

मनुष्य में मादा के अंदर एक जोड़ी अण्डाशय उदर गुहा के नीचे की तरफ स्थित होते हैं जिसकी आकृति अंडाकार होती है। यह अण्डाशय मादा जनन तंत्र का मुख्य अंग है । अण्डाशय उपकला जनन नलिकाओ से मिलकर बना होता है जिसमें उपकला जनन कोशिकाएं पाई जाती है इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अंडाणुओ का निर्माण होता है । अण्डाशय द्वारा मादाओ में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है । यह हार्मोन द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण पैदा करता है ।

जैसे -

1. आवाज को पतला होना ।

2. वसा का संचित होकर शरीर का सुढोल व सुंदर बनना ।

3. जननांगों का विकास होना ।

4. स्तनों का विकास होना ।

5. मासिक चक्र का आना ।

6. लड़कों की तरफ आकर्षित होना ।

Note :- एस्ट्रोजन हार्मोन के अलावा मादा में प्रोस्ट्रोजन , ऑक्सीटोसिंन और रिलेक्सिन हार्मोन स्रावित होता है ।

प्रोस्ट्रोजन :- यह हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा स्त्रावित होता हैं । यह भूर्ण को गर्भाशय भित्ति से जोड़े रखने का कार्य करता हैं ।

ऑक्सीटोसिन :- यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है यह हार्मोन मासिक चक्र को नियंत्रित रखता है और प्रसव के समय योनि की पेशियों में संकुचन करता है ।

रिलेक्सीन : - यह हार्मोन अपरा द्वारा स्त्रावित होता हैं ।यह प्रसव पीड़ा को कम करता हैं ।

2. अण्डवाहिनियां :-

यह प्रत्येक अंडाशय को गर्भाशय से जोड़े रखती है और अंडाशय में निर्मित अंडाणुओ को गर्भाशय तक लाने का कार्य करती है ।

3. गर्भाशय :-

यह एक माशल थैले जैसी संरचना होती है जो शुक्राणुओं को अण्डवाहिनियां तक लाने का कार्य करती है और भ्रूण का रोपण करती है गर्भाशय की पीछे की ओर एक संकिरा नलिका में खुलती है जिसे ग्रीवा कहते हैं |

4. योनि :-

यह मादा का बाह्य जननांग होता है जो एक लचीली मांसपेशियों से मिलकर बना होता है योनि के द्वारा शुक्राणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाया जाता है ।

मासिक चक्र ( The Menstrual cycle ) :-

➣ मासिक चक्र फॉलिकल्स एवं अंडों के उत्सर्जन का एक मासिक चक्र है इसके द्वारा अंडों का उत्सर्जन होता है तथा महिला द्वारा गर्भधारण किया जाता है ।

➣ मासिक चक्र मुख्यतया 28 दिनों का होता है ।

रजोनिवृत्ति ( Menopause ) :-

➣ वह समय है जब महिला का मासिक धर्म रुक जाता है जय महिला के गर्भ धारण करने या संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया के समाप्त होने का सूचक है रजोनिवृत्ति अवस्था में होता है अंडा से एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का निर्माण बंद कर देता है

निषेचन या गर्भधारण ( Fertilization or Conception )

➣निषेचन दो युग्मको ( Gametes ) , अंडाणुओ एक शुक्राणुओ के मिलन की प्रक्रिया है , जिसके माध्यम से बच्चे के जन्म का कार्य प्रारंभ होता है

निषेचन दो प्रकार का होता है :-

बाह्य निषेचन ( External Fertilization )

आंतरिक निषेचन ( Internal Fertilization )

बाह्य निषेचन ( External Fertilization ) :-

जब शुक्राणु एवं अंडाणु के मिलने की क्रिया मादा के lशरीर के बाहर होती है , तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं ,

जैसे :- जलीय जंतुओं जैसे मछली मेंढक आदि में बाह्य निषेचन की क्रिया होती है। मादा मेंढक जल में एक बार में सैकड़ों अंडे देती हैं यह अंडे जेली जैसी पर से बंधे होते हैं। मादा जैसे अंडे देती है उसी समय नर मेंढक शुक्राणुओं को जल में छिड़क देता है। शुक्राणु तैरते हुए अंडों से जा मिलते हैं और इस तरह अंडे निषेचित हो जाते हैं। जाल में सभी अंडे निश्चित नहीं हो पाते हैं क्योंकि सभी अंडो तक शुक्राणु नहीं पहुंच पाता है।

आंतरिक निषेचन ( Internal Fertilization ) :-

जब शुक्राणु एवं अंडाणु के मिलने की क्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं

जैसे :- मानव एवं अन्य बड़े जंतु ।

निषेचन के बाद युग्मनज या जाइगोट ( Zygote or Fertilized Egg ) का निर्माण होता है , जिससे आगे चलकर बनता है पूर्ण शिशु बनता है।

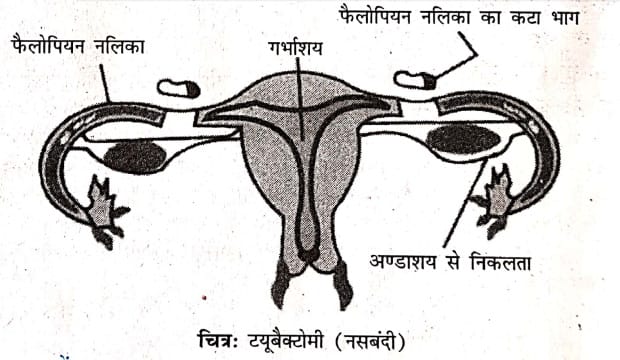

महिला बंध्याकरण ( Female Sterilization )

महिला बंध्याकरण , गर्भधारण ( Pregnancy ) को रोकने का स्थाई तरीका है इसमें अंडवाहिनी का मार्ग अवरुद्ध कर दिया जाता है । यह संतानोत्पत्ति को रोकने का उपाय हैं ।

महिला बंध्याकरण के कई तरीके हैं

जैसे :- नलिका अवरोध ( Tubal Occlusion ) कॉपर- टी का उपयोग , मुख से खाने वाली गोलियां ( Oral Pills ) इत्यादि

पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन:-

पौधों का रंगीन भाग जो पौधों में जनन के लिए उत्तरदायी होता है यानी पौधों का जनन अंग पाया जाता है उसे फूल या पुष्प कहते हैं।

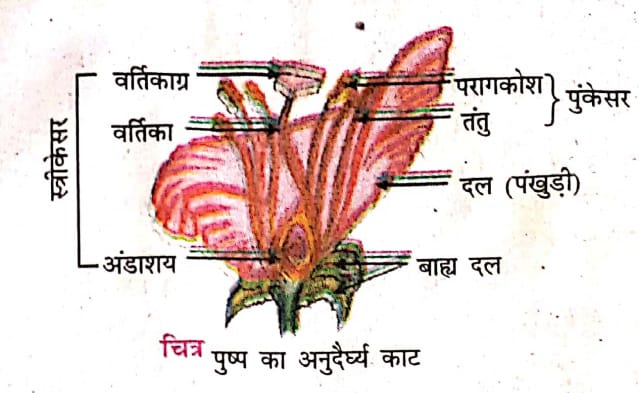

पुष्प की संरचना या बनावट:-

✓ पुष्प एक डंठल के द्वारा तने से जुड़ा रहता है इसे वृंत या pedicel कहते हैं।

✓वृंत के सिरे पर स्थित फुला हुआ या चपटा भाग पुष्पा सन कहलाता है। फूल के विभिन्न भाग पुष्प आसन पर व्यवस्थित होते हैं।

पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं:-

1. बाह्य दलपुंज

2. दलपुंज

3. पुमंग

4. जयांग

✓पुष्प के बाहरी दो अंगो अंखुड़ी एवं पंखुड़ी को सहायक अंग कहते हैं।

✓पुष्प के आंतरिक अंग स्त्रीकेसर एवं पुंकेसर को आवश्यक अंग कहते हैं।

✓सहायक अंग फूल को आकर्षक बनाने के साथ-साथ आवश्यक अंगों की रक्षा भी करते हैं।

✓आवश्यक अंग जनन का कार्य करते हैं।

✓जब फूल में सिर्फ स्त्रीकेसर या पुंकेसर पाया जाता है तो उसे एक लिंगी फूल कहते हैं।

✓जब फूल में स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों पाया जाता है तो उसे पूर्ण फूल या उभयलिंगी फूल (द्वि लिंगी फूल) कहते हैं।

✓जब फूल में स्त्रीकेसर एवं पुंकेसर दोनों अनुपस्थित हो तो उसे अलिंगी फूल कहते हैं।

1. अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं ?

उत्तर⇒अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन अधिक श्रेष्ठ है। इसके मुख्य लाभ हैं –

(i) लैंगिक जनन में शुक्राणु तथा अंडाणु के सायुजन के कारण डी० एन० ए० द्वारा पैतृक गुण वर्तमान पीढ़ी के सदस्य में हस्तान्तरित हो जाते हैं, जो जीवित रहने के लिए अधिक शक्तिशाली होते हैं जबकि अलैंगिक जनन में एकल डी० एन० ए० होने के कारण जीवित रहने के लिए संभावना कम हो जाती है।

(ii) लैंगिक जनन में डी० एन० ए० की दोनों प्रतिकृतियों में कुछ न कुछ अंतर अवश्य होते हैं जिनके परिणामस्वरूप नई पीढ़ी के सदस्य जीव में भिन्नता अवश्य दिखाई देती है जबकि अलैंगिक जनन में भिन्नता नहीं दिखाई देती है। यदि उसमें किसी कारण से भिन्नता आ जाती है तो जीव की मृत्यु हो जाती है।

(iii) लैंगिक जनन उद्विकास में बहुत सहायक है जबकि अलैंगिक जनन उदविकास में सहायक नहीं है।

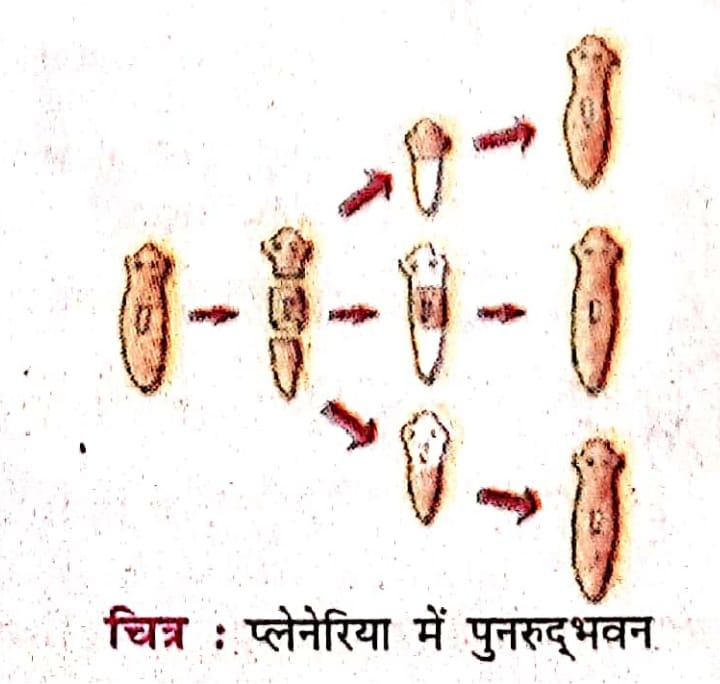

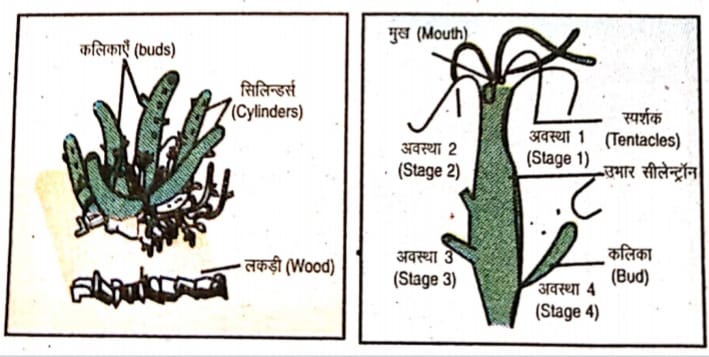

2. पुनरुद्भवन (पुनर्जनन) किसे कहते हैं ? प्लेनेरिया में पुरुद्भवन की क्रिया चित्र द्वारा प्रस्तुत करें।

उत्तर⇒इस प्रकार के जनन में किसी कारण से जीवों का शरीर—प्राकृतिक कारण या कृत्रिम कारण से—दो या दो से अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है तथा प्रत्येक खंड अपने खोये हुए भागों का विकास कर पूर्ण विकसित नये जीव में परिवर्तित हो जाता है और सामान्य जीवनयापन करता है। उदाहरण—स्पाइरोगाइरा (Spirogyra), हाइड्रा (Hydra) तथा प्लेनेरिया (Planaria) आदि में इस प्रकार का जनन पाया जाता है।

3. जनन कितने प्रकार का होता है ?

उत्तर⇒जनन दो प्रकार का होता है- (1) अलैंगिक जनन (2) लैंगिक जनन

(1) अलैंगिक जनन- इस विधि में जीवों का सिर्फ एक व्यष्टि भाग लेता है तथा इसमें युग्मक भाग नहीं लेते हैं। इस विधि द्वारा उत्पन्न जीव आनुवंशिक गुणों में ठीक जनकों के समान होते हैं। इस प्रकार का प्रजनन मुख्य रूप से निम्न कोटि के पौधों तथा जंतुओं में होता है।

इसके निम्नलिखित प्रकार हैं-

(i) विखंडन—द्विखंडन, बहुखंडन, (ii) मुकुलन, (iii) अपखंडन या पुनर्जनन, (iv) बीजानुजनन, (v) कायिक प्रवर्धन।

(2) लैंगिक जनन – इस विधि में दो भिन्न लिंग अर्थात् नर और मादा भाग लेते हैं। जिसमें नर युग्मक (शुक्राणु) एवं मादा युग्मक (अंडाणु) के संगलन (निषेचन) के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। यही युग्मनज विकसित, विभाजित एवं विभेदित होकर वयस्क जीव में परिवर्तित हो जाता है जो जनकों से भिन्न होते हैं।

4. लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर लिखें।

उत्तर⇒अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में निम्नलिखित अन्तर हैं-

| अलैंगिक जनन | लैंगिक जनन |

| (i) इस प्रक्रिया में एक कोशिका अथवा एक जनक ही भाग लेते है। | (i) इस प्रक्रिया में दो कोशिकाओं अथवा दो युग्मकों, जो एक जनक अथवा दो विभिन्न जनकों से उत्पन्न हों, की साझेदारी होती है। |

| (ii) जनक का पूरा शरीर अथवा एक कोशिका या प्रवर्ध जनन इकाई हो सकती है। | (ii) इसमें जनन इकाई को युग्मक (gamete) कहते हैं जो एक कोशिकीय तथा हैप्लायड (haploid) होता है। |

| (iii) इस प्रक्रिया से उत्पन्न संतति आनुवंशिकी रूप से जनकों के समान होते हैं। | (iii) इनमें संतति प्रायः अपने जनकों से भिन्न होते हैं। |

| (iv) इस प्रक्रिया में केवल समसूत्री विभाजन ही होता है। | (iv) इस प्रक्रिया में अर्द्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन अहम् है। |

| (v) इसमें जननांग का निर्माण नहीं होता है। | (v) इसमें जननांग का निर्माण मुख्य रूप से होता है। |

5. बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन का क्या अर्थ है ?

उत्तर⇒बाह्य निषेचन – जब नर तथा मादा युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है तो इस संलयन को बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे मेंढक में नर तथा मादा दोनों जीव संभोग करते हैं और अपने-अपने युग्मकों को पानी में छोड़ देते हैं, शुक्राणु अंडों को पानी में ही निषेचित करता है।

बाह्य निषेचन में अंडाणुओं को आंतरिक सुरक्षा की अनुपस्थिति के कारण नष्ट होने के अवसर अधिक होते हैं, इसलिए इस बात की निश्चितता के लिए कुछ अण्डाणु निषेचित हो सकें, मादा अधिक अण्डाणु उत्पन्न करती है।

आन्तरिक निषेचन – बहुत-से जीवों, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, कीट, मनुष्य, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारियों आदि में नर अपने शुक्राणुओं को मादा के शरीर के अन्दर छोड़ते हैं। शुक्राणु अंडों को मादा के शरीर के अन्दर ही निषेचित करते हैं। ऐसे निषेचन को आन्तरिक निषेचन कहते हैं।

6. माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रंण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है ?

उत्तर⇒मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं वहाँ से अंडकोशिका में मिलने के बाद निषेचित अंड गर्भाशय में स्थापित हो जाता है तथा विभाजित होने लगता है। गर्भाशय की आंतरिक परत मोटी हो जाती है तथा भ्रूण पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह एक तश्तरीनुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धंसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर क ऊतक में प्रवर्ध होते हैं। माँ के ऊतकों में रक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के

स्थानांतरण हेतु एक वृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा होता है। इस तरह से माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है।

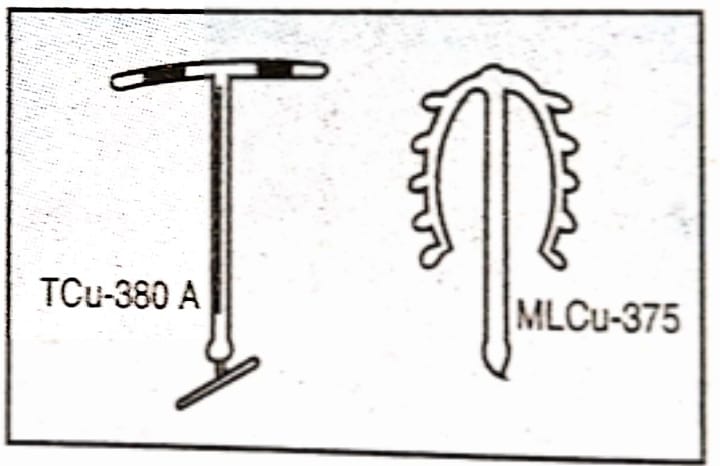

7. जनसंख्या नियंत्रण के लिए व्यवहार में लाये जानेवाले विभिन्न उपायों का वर्णन करें।गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियाँ कौन-सी हैं ?

उत्तर⇒जनसंख्या नियंत्रण के लिए व्यवहार में लाए जानेवाले विभिन्न उपाय निम्नलिखित हैं –

प्राकृतिक विधि –अगर कुछ दिनों तक संभोग रोक दिया जाए तब उस दौरान स्त्री की योनि में वीर्य का प्रवेश नहीं होगा जिससे अंडाणु-निषेचन की संभावना नहीं रहेगी।

यांत्रिक विधियाँ – पुरुष के लिए कंडोम (condom) का उपयोग सबसे अधिक प्रभावी उपाय है। इससे नर-नारी AIDS जैसे जानलेवा लैंगीय संचारित रोगों से भी बचते हैं। स्त्रियों के लिए डायाफ्राम, कॉपर-T तथा लूप जैसे परिवार नियोजन के साधन उपलब्ध हैं।

रासायनिक विधियाँ – ऐसी विधियों में विभिन्न रसायनों से निर्मित साधनों का उपयोग किया जाता है।

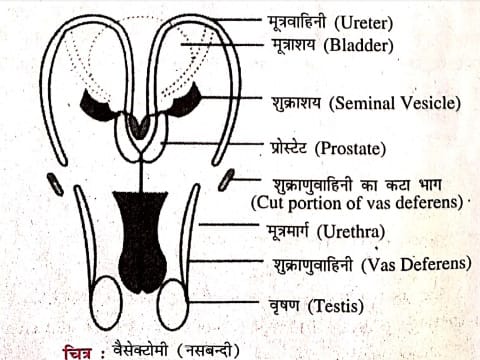

सर्जिकल विधियाँ – इसके अंतर्गत पुरुष नसबंदी किया जाता है। स्त्रियों में होनेवाली इसी प्रकार की शल्य क्रिया स्त्री नसबंदी कहलाती है।

सामाजिक जागरूकता – जनसंख्या-वृद्धि का मानव समाज पर प्रभाव तथा इसके नियंत्रण के लिए विभिन्न साधनों के उपयोग का प्रचार समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, दूरदर्शन, पोस्टर या अन्य प्रचार के सशक्त माध्यमों द्वारा किये जाने से जनसंख्या नियंत्रण के प्रति मानव की जागरूकता बढ़ेगी।

8. फैलोपियन नलिका की संरचना का वर्णन करें ।

उत्तर⇒फैलोपियन नलिका एक जोड़ी नलिकाएँ हैं जो अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर नीचे की ओर जाती हैं और अंत में गर्भाशय से जुड़ जाती हैं । प्रत्येक फैलोपियन नलिका का शीर्षभाग एक चौड़े कीप के समान होता है जो अंडाणु को फैलोपियन नलिका में प्रवेश करने में सहायता करते हैं । फैलोपियन नलिका की दीवार मांसल एवं संकुचनशील होती है । इसकी भीतरी सतह पर सीलिया लगी होती है, जो अंडाणु को फैलोपियन नलिका के द्वारा अंडाणु गर्भाशय में पहुँचाते हैं ।

9. मादा जननतंत्र का नामांकित चित्र बनाएँ।

उत्तर⇒

10. शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है ?

उत्तर⇒ प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी लगभग गोलाका ग्रंथि है। पुरस्थ ग्रंथि से पुरस्थ द्रव (prostatic fluid) स्रावित होता है। पुरःस्थ दत शुक्राणु द्रव (spermatic fluid) तथा शुक्राशय द्रव (seminal fluid) मिलकर वीर्य (semen) बनाते हैं। पुरस्थ द्रव के कारण ही वीर्य में विशेष गंध होती है। पुरस्थ द्रव वीर के शुक्राणुओं (नर युग्मक) को उत्तेजित करता है। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है साथ ही उन्हें यह स्राव पोषण भी प्रदान करता है। शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएँ हैं जिनमें मुख्यतः आनुवंशिक पदार्थ होते हैं तथा एक लंबी पूँछ होती है जो उन्हें मादा जनन-कोशिका की ओर तैरने में सहायता करती है।

11. गर्भ निरोध की विधियों का वर्णन करें।

उत्तर⇒ गर्भ निरोध के निम्नलिखित उपाय हैं –

महिलाओं में –

(i) अन्तः गर्भाशय युक्ति,

(ii) योनि डायाफ्राम्स, कीम-जैली आदि,

(iii) ऑपरेशन विधि,

(iv) हॉर्मोन्स से तैयार गर्भ निरोधक गोलियाँ,

(v) गर्भाशय में कॉपर-टी के रोपण से भ्रूण का पोषण नहीं हो पाता है।

पुरुष में

(i) नसबंदी

(ii) कंडोम, इत्यादि का प्रयोग होता है गर्भ निरोध के लिए।

ऑपरेशन द्वारा जन्म नियमन किया जाता है। स्त्रियों में नसबन्दी (फैलोपियन नलिकाएँ काटकर बाँधना) तथा पुरुषों में नसबन्दी (शुक्राणु नलिका काटकर बाँधना) द्वारा जनसंख्या नियंत्रण करते हैं।

12. द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है ?

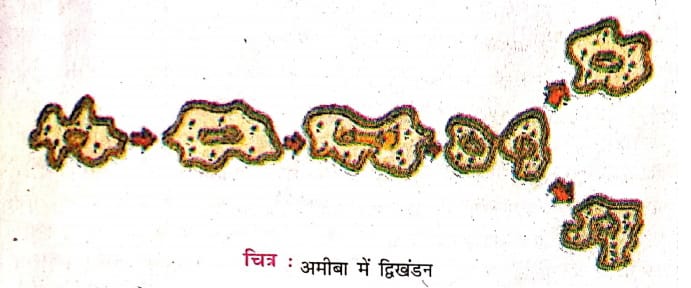

उत्तर⇒द्विखंडन विखंडन में एक व्यष्टि से खंडित होकर दो का निर्माण होता है। इस विधि में कोशिका या शरीर वृद्धि कर दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। पहले केंद्रक समसूत्री विभाजन (mitosis) या असमसूत्री विभाजन (amitosis) द्वारा दो समान संतति केंद्रकों (daughter nuclei) में विभाजित हो जाता है व अंततः कोशिका द्रव्य (cytoplasm) भी दो बराबर भागों में बँट जाता है। इससे दो संतति जीवों की उत्पत्ति होती है। उदाहरण—जीवाणु, पैरामीशियम, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लीना, यीस्ट, आदि।

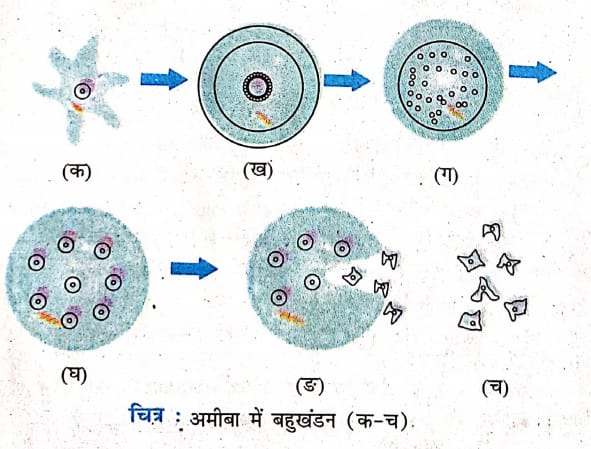

बहुखंडन में एक व्यष्टि खंडित होकर अनेक व्यष्टियों की उत्पत्ति करता है। इनमें प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ एककोशीय जीव अपने शरीर या कोशिका के चारों ओर एक कड़ी भित्ति, पुटि या सिस्ट (cyst) का निर्माण करते हैं। कोशिका के भीतर केंद्रक बार-बार विभाजित होकर संतति केंद्रकों का निर्माण करता है। इसके बाद इन केंद्रकों के चारों ओर कोशिका द्रव्य का आवरण बन जाता है। इस प्रकार पुटी.के अंदर कई संतति कोशिकाओं की उत्पत्ति हो जाती है। अनुकूल परिस्थितियों के आगमन पर पुटि फट जाती है और संतति कोशिकाएँ बाहर निकलकर विकसित होती हैं। उदाहरण—अमीबा, प्लैज्मोडियम, निम्न कोटि के शैवाल आदि

अतः द्विखंडन बहुखंडन से इस प्रकार भिन्न है।

13. एक प्ररूपी पुष्प के सहायक अंग एवं आवश्यक अंग में क्या भिन्नता है ?

उत्तर⇒एक प्ररूपी पुष्प (typical flower) में चार प्रकार के पुष्पपत्र होते हैं –

(i) बाह्यदलपुंज (Calyx)

(ii) दलपुंज (Corolla)

(iii) पुमंग (Androecium)

(iv) जायांग (Gynoecium)

इनमें से दो बाहरी चक्रों यानी बाह्यदलपुंज एवं दलपुंज को सहायक अंग (accessory organs) एवं भीतरी दो चक्रों यानी पुमंग और जायांग को आवश्यक अंग (essential organs) कहा जाता है। सहायक अंग फूल को आकर्षक बनाने के साथ आवश्यक अंगों की रक्षा भी करते हैं तथा आवश्यक अंग जनन का कार्य करते हैं। इनमें यही भिन्नता है।

14. एक प्रारूपिक पुष्पी पौधे में परागण से बीज के निर्माण तक की संपूर्ण प्रक्रियाओं को सूचीबद्ध करें।

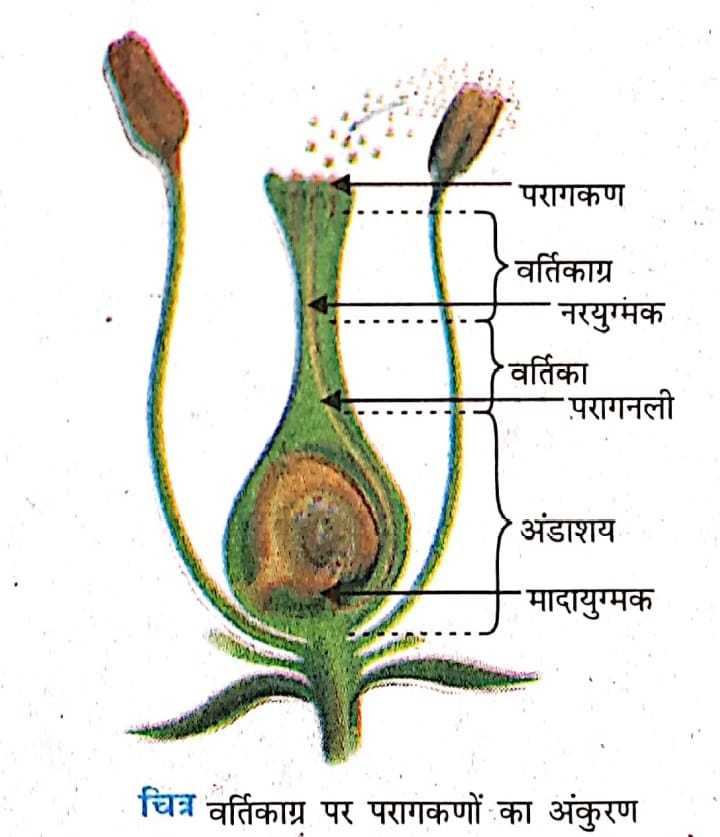

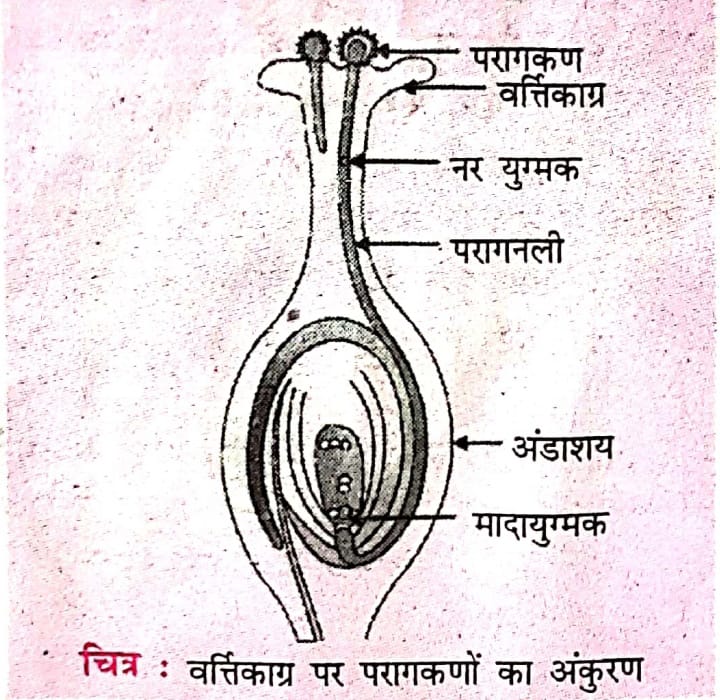

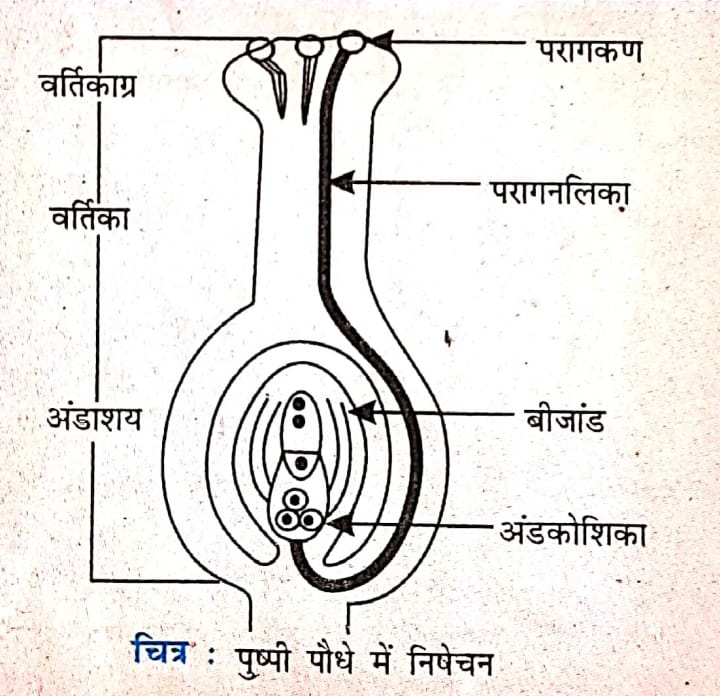

उत्तर⇒परागण के बाद परागकण वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, जहाँ पोषक तत्त्वों का अवशोषण कर वृद्धि करते हैं। परागकण से परागनलिका निकलती है, जो वर्तिका से होते हुए बीजांड में प्रविष्ट हो जाती है। बीजांड में अंडाणु से संयुग्मित होकर नरयुग्मक, युग्मनज या जाइगोट बनाता है, जो अंततः भ्रूण का निर्माण करते हैं। निषेचन के उपरांत अंडाशय एवं बीजांड क्रमशः फल एवं बीज में विकसित हो जाते हैं।

15. परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है ?

उत्तर⇒परागण में परागकणों के परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उस जाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिकान तक पहुँचने की क्रिया होती है। यह दो प्रकार से होता है-स्व-परागण द्वारा तथा पर-परागण द्वारा। स्व-परागण केवल उभयलिंगी (hermaphrodate) पौधों में ही होता है, जैसे—सूर्यमुखी, बालसम, पोर्चुलाका आदि । इसके लिए किसी बाहरी कारक या बाह्यकर्ता (agent) की जरूरत होती है जो किसी एक पौधे के पुष्प परागकोश से परागकणों को अन्य किसी पुष्प के वर्तिकान तक पहुँचाने का कार्य करता है। ये बाहरी कारक कीट, पक्षी, चमगादड़, मनुष्य, वायु, जल आदि कोई भी हो सकते हैं। पर-परागण के लिए पुष्पों में कुछ विशेष अवस्थाएँ. होती हैं जिनसे उनमें पर-परागण ही संभव हो पाता है। यह है परागण की क्रिया।

निषेचन की क्रिया परागकणों के वर्तिकाग्र पहुँचने के बाद होती है। नर युग्मक व मादा युग्मक के संगलन (fusion) को निषेचन (fertilization) कहते हैं। इसमें परागकण से एक नलिका विकसित होती है तथा वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुँचती है।

16. पुष्पी पौधों में निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन करें।

उत्तर⇒ पुष्पी पौधों में परागकणों के वर्तिकार तक पहुँचने की क्रिया (परागण) के बाद. निषेचन की क्रिया होती है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को निषेचन कहते हैं। परागकण वर्तिकाग्र तक पहुँचने के बाद वर्तिकाग्र की सतह से पोषक पदार्थ अवशोषित कर परागनलिका विकसित करता है। ये परागनलिका वृद्धि कर वर्तिका से होते हुए बीजांड में प्रवेश करती है।परागनलिका से नर युग्मक निकलकर बीजांड में अवस्थित मादा युग्मक से संगलित हो जाता है। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर भ्रूण के रूप में विकसित हो जाता है। निषेचन के उपरांत अंडाशय फल में तथा बीजांड बीजों में विकसित हो जाते हैं।

17. परागण किसे कहते हैं ? वर्षा होने पर परागण पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

उत्तर⇒पुंकेसर के परागकोश से स्त्रीकेसर के वर्तिकान पर परागकणों के स्थानांतरण को परागण कहते हैं। परागकणों का यह स्थानांतरण जब एक ही फूल के अथवा एक ही पौधे के दो फूल के बीच होता है तब इसे स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण करने वाले फूल अधिकतर सफेद होते हैं। जब परागण क्रिया एक ही जाती के दो अलग-अलग पौधों के फूलों के बीच संपन्न होती है तब इसे पर परागण कहते हैं। पर परागण करने वाले फूल रंगीन तथा चमकदार होते हैं। परपरागण में परागकणों का स्थानांतरण, कीट द्वारा, हवा द्वारा और पानी द्वारा होता है। परागण के फलस्वरूप बीज और फल बनते हैं। वर्षा होने पर परागण की क्रिया मंद हो जाती है।

18. डॉ०एन०ए० की प्रतिकृति बनाना जनन के लिये आवश्यक क्यों है ?

उत्तर⇒ डी०एन०ए० की प्रतिकति बनाना जनन के लिये आवश्यक है क्योंकि ये जनन की विशेष सूचना को धारण करने वाली प्रोटीन के निर्माण के लिये उत्तरदायी होते हैं। डी०एन०ए० गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं जो कोशिका के केन्द्रक में उपस्थित होते हैं। प्रत्येक प्रकार की विशेष सूचना के लिये विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन उत्तरदायी होती है। डी०एन०ए० के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में, जाता है।

19. डी०एन०ए० प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्त्व है ?

उत्तर⇒जनन कोशिका में डी०एन०ए० की दो प्रतिकृतियाँ बनती हैं तथा उनका एक-दूसरे से अलग होना आवश्यक है। डी०एन०ए० की एक प्रतिकृति का मूल काशिका में रखकर दूसरी प्रतिकंति को उससे बाहर नहीं निकाला जा सकता क्याक दूसरी प्रतिकृति के पास जैव-प्रक्रमों के अनुरक्षण हेतु संगठीय कोशिकीय संरचना नहीं होगी। इसलिए डी०एन०ए० की प्रतिकृति बनने के साथ-साथ दूसरी कोशिकीय सरचनाओं का सृजन भी होता रहता है। इसके बाद डी०एन०ए० की प्रतिकृतियाँ विलग हो जाती हैं। परिणामतः एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएँ बनाती हैं। संतति कोशिकाएँ समान होते हुए भी किसी-न-किसी रूप में एक-दूसरे से भिन्न हाता है। जनन में होनेवाली यह विभिन्न्ताएँ जैव विकास का आधार है एवं प्रजनन में इसका यही महत्त्व है।

20. कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है ?

उत्तर⇒पौधों के कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियाँ उपयुक्त परिस्थितियों म विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। अधिकतर जंतुओं के विपरीत, एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं। परन्तु, कलम अथवा रोपण जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। गन्ना, गुलाब अथवा अंगूर इसके कुछ उदाहरण हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाये गये पौधों में बीज द्वारा उगाये गये पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं। यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब एवं चमेली जैसे पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं, क्योंकि इनमें लैंगिक जनन की आवश्यकता नहीं होती है जिसके चलते विभिन्नता पैदा नहीं होती है। इसी प्रकार ब्रायोफाइलम की पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएँ विकसित होकर मृदा में गिर जाती है तथा नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती हैं।

21. यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं ?

उत्तर⇒यौवनारंभ अर्थात् किशोरावस्था (adolescence) लड़कियों के काँख (armpit) एवं दोनों जंघाओं के बीच तथा बाह्य जननांग के समीप बाल आने लगते हैं। टाँगों तथा बाहुओं पर कोमल बाल उगने लगते हैं। त्वचा कुछ तैलीय (oily) होने लगती है। इस अवस्था में चेहरे पर फुसियों (pimples) का निकलना भी प्रारंभ हो जाता है। स्तनों में उभार आने लगता है। स्तन के केन्द्र में स्थित स्तनाग्र (nipple) के चारों ओर की त्वचा का रंग गाढ़ा होने लगता है। मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में अपने जैसे विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों के प्रति आकर्षण होने लगता है। यौवनारंभ की इस अवस्था को प्यूबर्टी (puberty) कहते हैं।

22. जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है परन्तु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों ?

उत्तर⇒अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि पारितंत्र में अपना स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। जनन के दौरान डी० एन० ए० प्रतिकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं जा उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। अतः किसी प्रजाति (स्पीशीज) की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से है।

परंतु, निकेत में अनेक परिवर्तन आ सकते हैं जो जीवों के नियंत्रण से बाहर हैं। पृथ्वी का ताप कम या अधिक हो सकता है, जल स्तर में परिवर्तन अथवा किसी उल्का पिण्ड का टकराना इसके कुछ उदाहरण हैं। यदि एक समष्टि अपने निकेत के अनुकूल है तथा निकेत में कछ उग्र परिवर्तन आते हैं तो ऐसी अवस्था में समाष्ट का समूल विनाश भी संभव है। परंतु यदि समष्टि के जीवों में विभिन्नता होगी तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना है। अतः यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है तथा वैश्विक ऊष्मीकरण (global warming) के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो अधिकतर जीवाणु व्यष्टि मर जाएँगे, परंतु ऊष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्त ही जीवित रहते हैं तथा वृद्धि करते हैं। अतः विभिन्नताएँ स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी हैं।

23. प्रतिवर्ती क्रिया क्या है ? चित्र की सहायता से इसका वर्णन करिए।

उत्तर⇒प्रतिवर्ती क्रियाएँ स्वायत्त प्रेरक के प्रत्युत्तर हैं। ये क्रियाएँ मस्तिष्क की इच्छा के बिना होती हैं। इसलिए ये अनैच्छिक क्रियाएँ हैं। यह बहुत स्पट आर यांत्रिक प्रकार की हैं। जैसे-जब हमारी आँखों पर तेज रोशनी पड़ती है तो हमारी आँख की पतली अचानक छोटी होने लगती है । यह क्रिया तुरंत और हमारे मस्तिष्क की इच्छा के बिना होती है।

जैसे-जब हमारी आँखों पर तेज रोशनी पड़ती है तो हमारी आँख की पतली अचानक छोटी होने लगती है । यह क्रिया तुरंत और हमारे मस्तिष्क की इच्छा के बिना होती है।

प्रतिवर्ती क्रियाएँ मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित पेशियों द्वारा अनैच्छिक क्रियाएँ होती हैं जो प्रेरक के प्रत्युत्तर में होती हैं। यदि शरीर के किसी भाग में अचानक एक पिनचुभोया जाए तो संवेदियों द्वारा प्राप्त यह उद्दीपक इस प्रेरक तंतु क्षेत्र के एफैरेंट तंत्रिका तंतु को उद्दीपित करता है। तंत्रिका तंतु मेरु तंत्रिका के पृष्ठीय पथ द्वारा इस उद्दीपक को मेरुरज्जु तक ले जाता है।

मेरुरज्जु से यह उद्दीपन के अधरीय पथ द्वारा एक या अधिक इफरेंट (Efferent) तंत्रिका तंतु में पहुँचता है । इफैरेंट तंत्रिका तंतु प्रभावी अंगों को उद्दीपित करता है। पिन चुभोने के । तुरंत बाद इसी कारण प्राणी प्रभावी भाग हटा लेता है। उद्दीपक का संवेदी अंग से प्रभावी अंग तक का पथ प्रतिवर्ती चाप कहलाता है।

प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई बनाती है।

प्रतिवर्ती चाप में होता है ।

(i) संवेदी अंग – वह अंग या स्थान जो प्रेरक को प्राप्त करता है।

(ii)एफैरेंट तंत्रिका तन्तु (Afferent Nerve Fibre)-यह संवेदक प्रेरणा को संवेदी अंग से केंद्रीय तंत्र तक ले जाता है, जैसे मस्तिष्क यामेरुरज्जु ।

(ii) केंद्रीय तंत्रिका तंत्र-मस्तिष्क या मेरुरज्जु का कुछ भाग ।

(iv) इफैरेंट अथवा मोटर तंत्रिका (Efferent or Motor Nerve)- यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मोटर प्रेरणाओं को प्रभावी अंगों तक लाता है, जैसे पेशियाँ अथवा ग्रंथियाँ।

(v) प्रभावी अंग (Effector)-यह तंत्रिका विहीन भाग जैसे ग्रंथियों की पेशियाँ जहाँ मोटर प्रेरणा खत्म होती है और प्रत्युत्तर दिया जाता है। कार्य-प्रतिवर्ती क्रिया प्रेरक को तुरंत प्रत्युत्तर देने में सहायता करती है और मस्तिष्क को भी अधिक कार्य से मुक्त करती है।

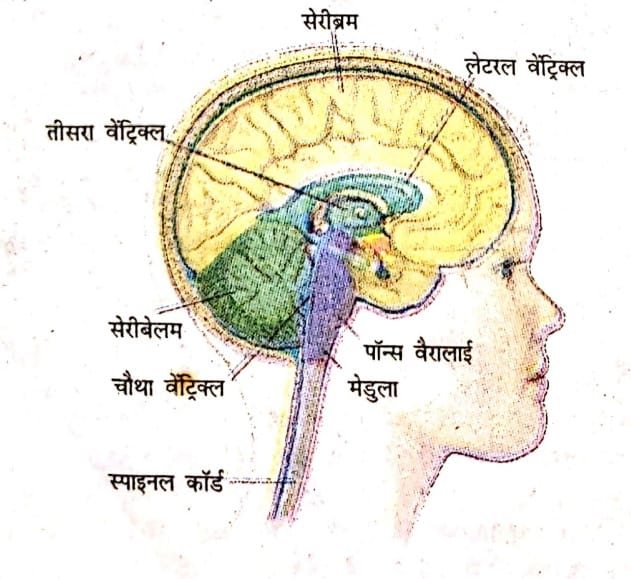

24. मानव मस्तिष्क का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए।

उत्तर⇒

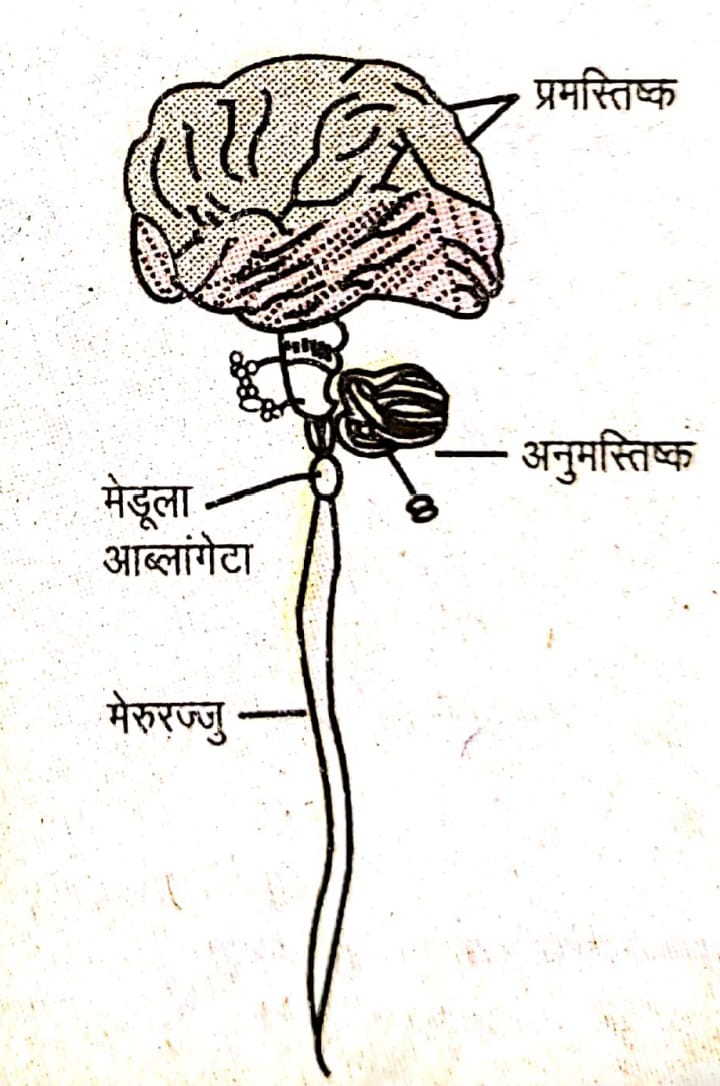

25. मेरुरज्जु का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

उत्तर⇒ मेडूला ऑब्लाँगेटा खोपड़ी के महारंध्र से निकल कर रीढ़ की हड्डी की कशेरुकाओं के बीच में से निकल कर नीचे तक फैली रहती है।

मेडूला ऑब्लाँगेटा खोपड़ी के महारंध्र से निकल कर रीढ़ की हड्डी की कशेरुकाओं के बीच में से निकल कर नीचे तक फैली रहती है।

इसी को मेरुरज्जु या रीढ़ रज्जु कहते हैं। इसके ऊपर डयरामेटर, ऐरेक्रॉइड और पिओमेट नामक तीन झिल्लियाँ उसी प्रकार होती हैं जैसी मस्तिष्क में ऊपर होती हैं। मेरुरज्जु से निश्चित दूरियों पर 31 जोड़े मेरू तंत्रिकाएँ निकलती हैं। इसकी लम्बाई लगभग 45 सेमी होती है।

मेरुरज्जु के कार्य

(i) यह साधारण प्रतिवर्ती क्रियाओं जैसे घुटने के झटके का प्रत्युत्तर, स्वयं मेरुरज्जु चालित प्रतिक्रियाएँ जैसे मूत्राशय का सिकुड़न आदि के समन्वय केंद्र काकार्य करती है।

(ii) यह मस्तिष्क और सुषुम्ना के मध्य संचार का कार्य करती है।

26. मानव नर जननांगों का वर्णन करें।

उत्तर⇒ मनुष्य केनर जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग आते हैं-

(i) वृषण – मनुष्य में एक जोड़ी वृषण होते हैं जो वृषण कोश में बन्द रहते हैं। वृषण में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। वृषण से शुक्राणु निकलने के बाद लगभग 48 घन्टे तक जीवित रहते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण शुक्रजनन कहलाता है। वृषण कोष शुक्राणुओं को शरीर के ताप से 1-3°C निम्न ताप प्रदान करते हैं।

वृषण के कार्य हैं—

(क) शुक्राणु उत्पन्न करना, तथा (ख) नर लिंग, हारमोन-टेस्टोस्टीरोन की उत्पत्ति तथा स्रावण ।

यदि वृषण देहगुहा में ही रह जाते हैं तो बन्ध्यता उत्पन्न होती है।

(ii) एपीडिडिमिस – यह एक नलिकाकार संरचना होती है जो वृषण के साथ मजबूती से जुड़ी रहती है। यह सेमिनीफेरस नलिकाओं से जुड़ी रहती है ओर शुक्राणुओं के लिए एक संचय घर का कार्य करती है।

(iii) शक्राशय – एपीडिडिमिस से शुक्राणु वाहिनी द्वारा शुक्राणु शुक्राशय में आते हैं जहाँ ये पूरी तरह परिपक्व होते हैं तथा इनमें कुछ स्राव मिल जाते है।

(iv) प्रोस्टेट ग्रन्थि – यह ग्रन्थि कुछ विशिष्ट गंध या स्राव स्रावित करती है जो कि शुक्र रस में मिल जाते हैं।

(v) मन्त्र मार्ग – यह वह मार्ग है जिसमें से होकर मूत्र बाहर आता है। यह मूत्र मार्ग एक पेशीय अंग से निकलता है जिसे शिश्न कहते हैं। शिश्न का उपयोग मूत्र करने के साथ-साथ शुक्राणुओं (शुक्ररस) को निकालने के लिये भी किया जाता है।

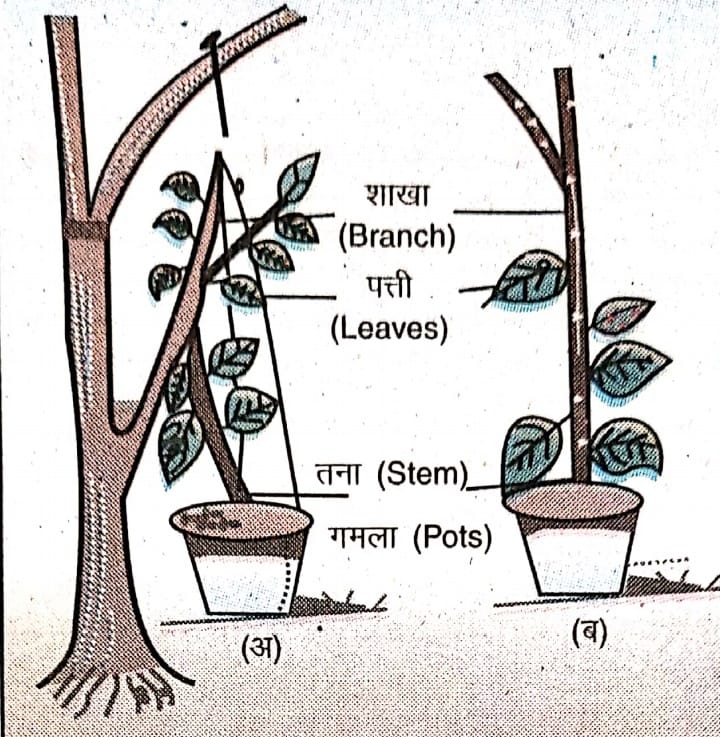

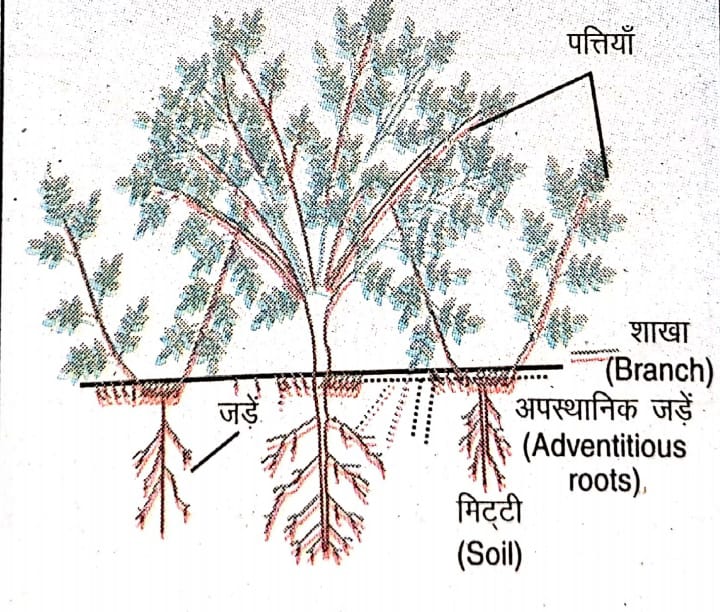

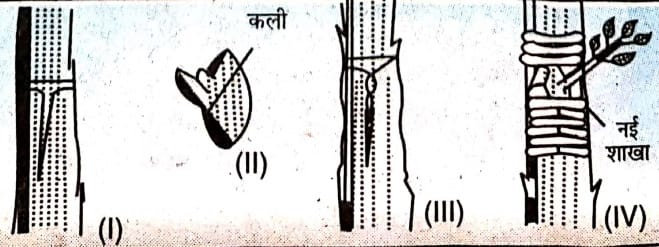

27. पौधों में कायिक प्रवर्धन की किन्हीं तीन कृत्रिम विधियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर⇒कायिक जनन की तीन कृत्रिम विधियाँ कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधियों में रोपण, कलम लगाना, दाब कलम तथा ऊतक संवर्धन प्रमख हैं।

(i) कलम लगाना – इस विधि म राना, पात्तया तथा जड़ों का प्रयोग किय बनाकर जिसमें दो पर्वसन्धियाँ होती हैं, भूमि में गाड़ देते हैं। कुछ समय बाद उनसे जड़ें तथा प्ररोह विकसित हो जाते हैं । उदाहरण गुलाब तथा गन्ना, गुड़हल व अंगूर । कक्षस्थ कलिकाओं सहित तने के टुकड़ों को मातृ पौधे से अलग कर लेते हैं।

(ii) दाब लगाना – इसे गूटी लगाना भी कहा जाता है। कुछ पौधों के तने के भाग भूमि के समीप होते हैं। उन्हें झुकाकर ज़मीन में मिट्टी में दबा देते हैं। वहीं . पर कुछ समय बाद जड़ें निकल आती हैं। उसे मातृ पौधे से अलग कर लेते हैं। इस प्रकार नया पौधा प्राप्त होता है। उदाहरण-नींबू, मोगरा, अमरूद, गुड़हल,जैसमीन, बोगेनविलिया आदि।

(iii) कली लगाना – इस विधि में साधारण जाति के पौधे के तने पर छाल की गहराई तक एक तिरछा काट लगा देते हैं। उसी काट में एक अच्छे पौधे की कलिका को उसी जाति के पौधे से रोपित कर देते हैं । कुछ समय बाद कलिका पौधे से जुड़ जाती है और नई शाखा बन जाती है। इसे काट कर अलग कर देते हैं। यह विधि गुलाब, अंगुर, शरीफा, संतरा आदि में अपनाई जाती है।

28. रजोधर्म का वर्णन कीजिए।

उत्तर⇒ स्त्रियों में मासिक धर्म-स्त्रियों में यह चक्र 13-15 वर्ष की आयु में ‘प्रारम्भ होता है। यह यौवनावस्था होती है। स्त्रियों में मासिक धर्म 28 दिन का होताहै। यही समय अण्डाणु का पूर्ण जीवन काल होता है।

इसकी अवस्थायें निम्नलिखित हैं-

(i) 1-5 वें दिन तक पुराना अंडाणु रजोधर्म के समय बाहर आता है।अंडाशय में नये अंडाणु की वृद्धि प्रारम्भ हो जाती है ।

(ii) 6-12वें दिन तक अंडाशय से अंडाणु परिपक्व होकर ग्रेफियन फालिकिल बन जाता है।

(iii) 13-14वें दिन में ग्रफियन फालिकिल अंडाशय से बाहर आकर अंडवाहिनी में पहुँच जाता है। ये अंडोत्सर्ग कहलाता है।

(iv) 15-16वें दिन अंडाणु अंडवाहिनी और फिर गर्भाशय में आकर शुक्राणु से मिलने की प्रतीक्षा करता है। यदि इस बीच निषेचन होता है हो अंडाणु युग्मनज में परिवर्तित हो जाता है, जो विकास करके 9 माह में शिशु बनकर जन्म लेता है।

(v) निषेचन नहीं होता है तो 17-28वें दिन तक यह निष्क्रिय हो जाता है। 28 दिन बाद रजोधर्म से बाहर आता है।

(vi) यह चक्र एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टीरोन हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित रहता है।स्त्रियों में रजोनिवृत्ति 45-50 वर्ष तक होती है। लड़कों में किशोरावस्थाका प्रारम्भ 13 से 15 वर्ष में होता है। इनमें कोई चक्र नहीं होता है। शुक्राणओं का निर्माण जीवन भर होता है ।

29. मुकुलन क्या है ? हाइड्रा तथा स्पंज में मुकुलन द्वारा जनन कैसे होता है ?

उत्तर⇒ शरीर पर एक ऊर्ध्व संरचना बनती है जिसे मुकुल कहते हैं। शरीर का केन्द्रक दो भागों में विभक्त हो जाता है और उनमें से एक केन्द्रक मुकुल में आ जाता है। मुकुल पैतृक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है और पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। जैसे यीस्ट, हाइड्रा तथा ल्यूकोसोलिनिया (स्पंज) आदि ।

30. गर्भनिरोधन की विभिन्न विधियाँ कौन-सी हैं ?

उत्तर⇒बच्चों के जन्म को नियमित करने के लिए आवश्यक है कि मादा का निषेचन न हो।

इसके लिए मुख्य गर्भ निरोधक विधियाँ निम्नलिखित हैं –

(i) रासायनिक विधि—अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ मादा निषेचन को रोक सकते हैं। स्त्रियों के द्वारा गर्म-निरोधक गोलियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। झाग की गोली, जैली, विभिन्न प्रकार की क्रीमें आदि यह कार्य करती हैं।

(ii)शल्य – पुरुषों में नसबंदी तथा स्त्रियों में भी नसबंदी के द्वारा निषेचन रोका जाता है। पुरुषों की । शल्य चिकित्सा में शुक्र वाहिनियों को काटकर बाँध दिया जाता है जिससे वृषण में बनने वाले शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते । स्त्रियों में अंडवाहिनी को काटकर बाँध देते हैं जिससे अंडाशय में बने अंडे गर्भाशय में नहीं आ पाते।

(iii) भौतिक विधि – विभिन्न भौतिक विधियों से शुक्राणुओं को स्त्री के गर्भाशय में जाने से रोक दिया जाता है । लैंगिक संपर्क में निरोध आदि प्रयोग इसी के अंतर्गत आता है।

No comments:

Post a Comment