1. ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे?

उत्तर:- मानव के लिए ऊर्जा आवश्यक है इसलिए आवश्यक है कि हम इन संसाधनों का संरक्षण करें:-

#हम संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करेंगे।

#इसके विकल्पों को खोज कर उसके उपयोग को बढ़ावा देंगे।

#बिना जरूरत ऊर्जा या विद्युत का उपयोग नहीं करेंगे।

#खनिज एवं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के नए भंडारों की खोज करेंगे।

#ऊर्जा का खुद दुरुपयोग नहीं करेंगे तथा इसके लिए अन्य लोगों को भी जागरूक करेंगे।

वन संसाधन:-

प्राकृतिक संसाधनों में वन का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमारे आर्थिक विकास के साधन मात्र ही नहीं हैं, बल्कि प्राणियों के अस्तित्व को बनाए रखने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

वन नवीकरण संसाधन है, अर्थात नष्ट होने के बाद भी वनस्पतियों को उगा कर इन्हें पुनः स्थापित किया जा सकता है।

वनों के महत्व पर प्रकाश डालें:-

1. वन पर्यावरण की सुरक्षा के साथ-साथ मनुष्यों के मूल आवश्यकताओं, जैसे आवास निर्माण सामग्री, ईंधन, जल तथा भोजन का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपूर्ति करता है।2. पेड़-पौधों की जड़े मिट्टी के कणों को बांध कर रखती है,सबसे तेज वर्षा तथा वायु के झोंकों से होने वाला भूमि अपरदन रुकता है। वन मिट्टी कटाव को रोकने में सहायक होता है।

3. जल चक्र के पूर्ण होने में वनों का महत्व पूर्ण योगदान है।

4. वनों द्वारा वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है।

5. वन वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर हरित गृह प्रभाव (Green House effect) को कम करते हैं। वन वातावरण के ताप को नियंत्रित करते है।

6. वन वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को संतुलित रखते हैं।

7. वन कई प्रकार के जैव प्रजातियों के लुप्त होने से बचाता है।

8. वनों से हमें दुर्लभ औषधीय पौधे, रेजिन, रबड़, तेल, गोंद , मशाले आदि प्राप्त होते हैं।

9. जंगली जानवरों तथा आदिवासियों की लिए आश्रय स्थली का कार्य करता है।

10. वनों में पेड़ों से गिरने वाले पत्ते मिट्टी में सड़ कर ह्यूमस उत्पन्न करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है।

वन क्षेत्र में कमी के प्रमुख कारण:-

1. बढ़ती हुई जनसंख्या।

2. शहरीकरण

3. औद्योगिकीकरण

4. नदियों पर बांध का निर्माण।

5. कागज के बढ़ते हुए मांग।

6. खनन कार्य।

7. रेल एवं सड़क मार्ग का निर्माण।

8. वन विभाग द्वारा राजस्व वसूलने की नीति।

9. अवैध रूप से जंगलों की कटाई।

10. कृषि योग्य भूमि का विस्तार।

वन संसाधनों का प्रबंधन एवं संरक्षण :-

हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमें बाकी बचे वनों को नष्ट होने से बचाना होगा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति बनाकर वन संरक्षण के लिए निम्नलिखित प्रयास किए हैं:-

1. बचे हुए वन क्षेत्रों का संरक्षण।

2. वनों की कटाई को विवेकपूर्ण बनाना। इसके अंतर्गत केवल उन्हीं पेड़ों को काटने की अनुमति देना जो सूख गए हैं, या पूर्ण प्रौढ़ हो चुके हैं।

3. बंजर तथा परती भूमि पर सघन वृक्षारोपण के कार्यक्रमों का संचालन।

4. लोगों में वृक्षारोपण के लिए जागरूकता एवं प्रोत्साहन देना।

5. ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्र लगाने को प्रोत्साहन, ताकि जलावन के लिए लकड़ी के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लग सके।

6. LPG (रसोई गैस) के कनेक्शन उपलब्ध करवाना।

7. बांधों के तटबंध हो तथा आसपास के क्षेत्रों को वनाच्छादित करना।

8. सड़कों, राज्य मार्गों और रेल लाइनों के किनारे पौधे लगाना।

9. स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहन देना।

10. विद्यालय के बच्चों को वनों के महत्व एवं संरक्षण के बारे में जानकारी देना।

भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए ' अमृता देवी बिश्नोई' की याद में ' अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार' देने की शुरुआत की है।

अमृता देवी बिश्नोई का संबंध राजस्थान के खेजरी ग्राम से है।

चिपको आंदोलन का समर्थन सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जैसे लोगों ने किया।

1. ओजोन क्या है ? ओजोन छिद्र कैसे उत्पन्न होता है ?

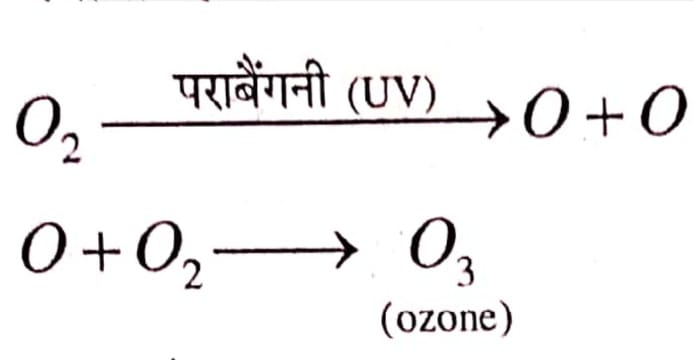

उत्तर ⇒ ओजोन ‘03‘ के अणु ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से बनते हैं। सामान्य ऑक्सीजन के अणु में दो परमाणु होते हैं। जहाँ ऑक्सीजन सभी प्रकार वायविकजीवों के लिए आवश्यक है, वहीं ओजोन एक घातक विष है।

वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस के रूप में रहता है जो सभी जीवों के लिए आवश्यक है। सूर्य के प्रकाश में पाया जानेवाला पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाता है, जो ऑक्सीजन अणुओं से संयक्त होकर ओजोन बनाता है ।

कुछ रसायन; जैसे फ्लोरोकार्बन (FC) एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC), ओजोन (O3) से अभिक्रिया कर, आण्विक (02) तथा परमाण्विक (O) ऑक्सीजन में विखण्डित कर ओजोन स्तर को अवक्षय (deplection) कर रहे हैं । कुछ सुगंध (सेंट), झागदार शेविंग क्रीम, कीटनाशी, गंधहारक (deodorant) आदि डिब्बों में आते हैं और फुहारा या झाग के रूप में निकलते हैं । इन्हें ऐरोसॉल कहते हैं । इनके उपयोग से वाष्पशील CFC वायुमंडल में पहुँचकर ओजोन स्तर को नष्ट करते हैं । CFC का व्यापक उपयोग एयरकंडीशनरों, रेफ्रीजरेटरों, शीतलकों, जेट इंजनों, अग्निशामक उपकरणों आदि में होता है । वैज्ञानिकों के अध्ययन से पता चला कि 1980 के बाद ओजोन स्तर में तीव्रता से गिरावट आई है । अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन स्तर में इतनी कमी आई है कि इसे ओजोन छिद्र (ozone hole) की संज्ञा दी जाती है।

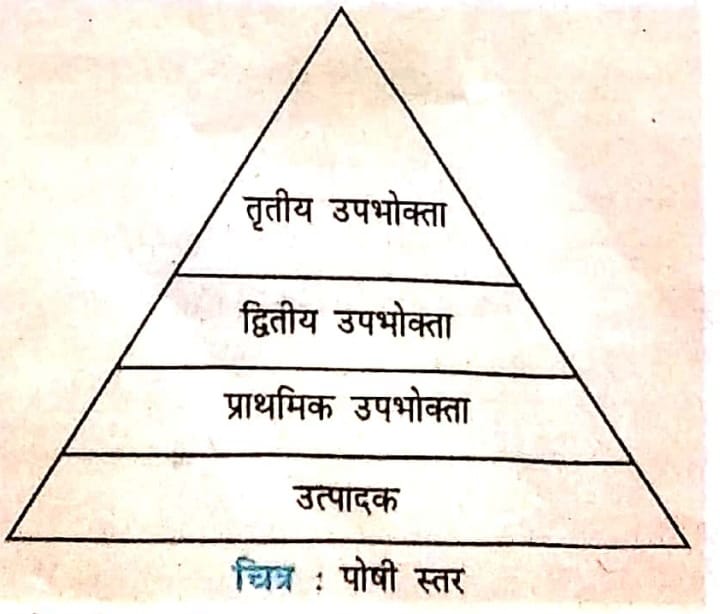

2. पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है ?

उत्तर ⇒ पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सौर-ऊर्जा है, जिसका प्रवाह सदा एक दिशा में उत्पादकों से विभिन्न पोषी स्तरों तक उत्तरोतर ह्रासित होता हुआ प्रवाहित होता है। पृथ्वी तक पहुँचने वाली सौर ऊर्जा का एक छोटा भाग उत्पादक प्रकाश-संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रखते हैं। इस संश्लेषित ऊर्जा में से कुछ का उपयोग स्वयं मेटाबोलिक क्रियाओं के संपदान में तथा कुछ श्वसन क्रिया में ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होकर वातावरण में मक्त हो जाता है। शेष संचित रासायनिक ऊर्जा हरे पौधों में ऊतकों में होती है, जो विभिन्न स्तर के उत्पादकों में चला जाता है और उनमें भी इस ऊर्जा का एक अंश मेटाबोलिक क्रियाओं में तथा एक अंश ऊष्मा ऊर्जा के रूप में मुक्त होकर वातावरण में चला जाता है। इस प्रकार अधिकतम ऊर्जा उत्पादक स्तर पर संचित है तथा इस ऊर्जा में हर पोषी स्तर पर लिंडमान के नियमानुसार उत्तरोत्तर कमी आती जाती है।

3. किसी पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता के बारे में समझाएँ ।

उत्तर ⇒ ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए पूर्ण रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं । सभी जंतु उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं क्योंकि क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण ये स्वयं भोजन का संश्लेषण नहीं कर पाते ।

उपभोक्ताओं को तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है-

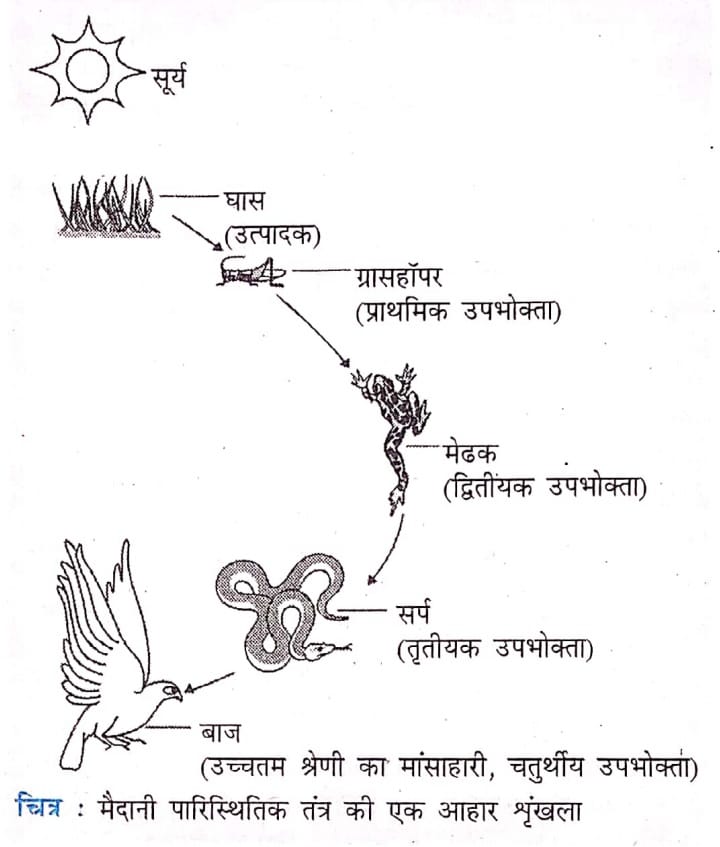

(i) प्राथमिक उपभोक्ता – (Primary consumers) ऐसे उपभोक्ता जो पोषण के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक, अर्थात् हरे पौधों को खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं । उदाहरण—गाय, भैंस, बकरी इत्यादि ।

(ii) द्वितीयक उपभोक्ता—(Secondary consumers) कुछ जंतु मांसाहारी (carnivorous) होते हैं तथा वे शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। उदाहरण—शेर, बाघ, कुछ पक्षी, सर्प, मेढक इत्यादि।

(iii) तृतीयक उपभोक्ता—(Tertiary consumers) सर्प जब मेढक (द्वितीयक उपभोक्ता) को खाता है तब वह तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कहलाता है । तृतीयक उपभोक्ता सामान्यतः उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता हैं, जो दूसरे जंतुओं द्वारा मारे और खाए नहीं जाते हैं, जैसे—शेर, चीता, गिद्ध आदि ।

4. मैदानी पारिस्थितिक तंत्र की एक आहार श्रृंखला का रेखांकित चित्र बनायें।

उत्तर ⇒

5. किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक का क्या कार्य है ? यदि किसी पारितंत्र से अपघटक विलग हो जाए तो पारितंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

उत्तर ⇒किसी भी पारितंत्र में अपघटक मृत उत्पादक एवं उपभोक्ता का अपघटन करते हैं तथा उनसे उत्पन्न मौलिक कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों को वातावरण में पुनः छोड़ देते हैं।

यदि किसी पारितंत्र से अपघटक को हटा दिया जाए, तो मृत पदार्थों की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, वायुमंडल में विभिन्न गैसों का चक्रीय परिवर्तन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण गैसों की प्रतिशत मात्रा घट जाएगी। जिससे उस पारितंत्र में रहने वाले जीवों को कठिनाइयाँ होंगी।

6. परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है ?

उत्तर ⇒पौधों और जंतुओं (उत्पादक और उपभोक्ता) के मृत शरीर तथा जंतुओं के वर्ण्य पदार्थ का जीवाणुओं (bacteria) और कवकों (fungi) के द्वारा अपघटन (decompose) किया जाता है। अतः जीवाणु और कवक अपघटनकर्ता या अपमार्जक (decomposers) कहलाते हैं। यह अपघटन के द्वारा मृत जीवों के शरीर और वऱ्या पदार्थ में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्त्वों में तोड़कर मुक्त कर देते हैं। गैसीय तत्त्व जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि वायुमंडल में चले जाते हैं, जबकि अन्य ठोस एवं द्रव पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं या फिर जलमंडल के भाग बन जाते हैं। जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव (microorganism) सूक्ष्म उपभोक्ता (microconsumers) या सैप्रोट्रॉफ (saprotrophs) भी कहलाते हैं।

पारिस्थितिक तंत्र के सभी स्तर एक-दूसरे पर निर्भर हैं तथा शृंखलाबद्ध तरीके से एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगर यह तंत्र भलीभाँति संतुलित होता रहे तो कोई भी स्तर कभी समाप्त नहीं होगा।

7. हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन-सी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं ?

उत्तर ⇒हमारे द्वारा उत्पादित कचरे को हम दो वर्गों में वर्गीकृत करते हैं –

(i) जैव निम्नीकृत (ii) अजैव निम्नीकृत

अजैव निम्नीकरणीय कचरे से हमें अति गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

यह अजैव निम्नीकरणीय कचरा वायु, जल तथा मुदा को प्रदूषित करते हैं। इस परिणामस्वरूप अनगिनत मक्खियाँ, मच्छर, जीवाण तथा अन्य अनेको सूक्ष्मजीवों के आवास बन जाते हैं जिससे इन जीवों की संख्या में वृद्धि हो जाती है । इनसे मानव तथा अन्य जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग फैल जाते हैं।

जल स्रोतों के प्रदूषित होने से जलीय प्राणियों एवं वनस्पतियों के शरीरों में जल उपस्थित रसायनों का जमाव हो जाता है । जब मानव इन जलीय पादपों एवं जंतुओं का भक्षण करता है तो मानव में अनेक रोगों का जन्म होता है।

कछ ऐसे भी रसायन हैं जो मृदा में मिश्रित होकर उसे विषाक्त कर देते हैं, जो पौधों द्वारा अवशोषित कर लिये जाते हैं । यह रसायन पादपों के शरीर में एकत्र हो जाते हैं और जब मनुष्य इन पादपों का प्रयोग अपने खाने में करता है तो यह सभी रसायन मानव के शरीर में पहुँच जाते हैं।

8. यदि हमारे द्वारा सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो तो क्या इनका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

उत्तर ⇒यदि हमारे द्वारा सारा कचरा जैव निम्नीकरण हो तो इनका हमारे पर्यावरण पर गलत प्रभाव पड़ेगा ।

जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जीवाणुओं, कवक तथा अनेक अन्य सूक्ष्मजीवों द्वारा निम्नीकृत किये जाते हैं । यह सभी जीव इस प्रकार के कचरे को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करके अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे। कचरे के विश्लेषण से विभिन्न प्रकार की गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायुमंडल में मिलकर उसे प्रदूषित करती हैं ।

अतः यह कचरा भी किसी न किसी प्रकार पर्यावरण को प्रदूषित करने का कारण होता है।

9. आहार श्रृंखला से आप क्या समझते हैं ? उदाहरणसहित एक आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तर का वर्णन करें। आहार-जाल आहार-श्रृंखला से किस प्रकार भिन्न है ?

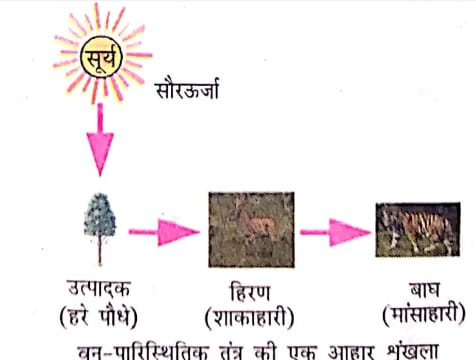

उत्तर ⇒किसी भी पारितंत्र में जीवों की यह श्रृंखला जिसमें भोजन के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह होता है, आहार-शृंखला कहलाता है। यह निम्न प्रकार का होता है, वन पारिस्थितिक तंत्र, घासस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र इत्यादि। एक वन पारिस्थिति तंत्र में घास का भक्षण हिरण करते हैं। जिन्हें पुनः बाघ या शेर खाते हैं। यहाँ हिरण प्राथमिक उपभोक्ता एवं बाघ या शेर सर्वोच्च उपभोक्ता है।

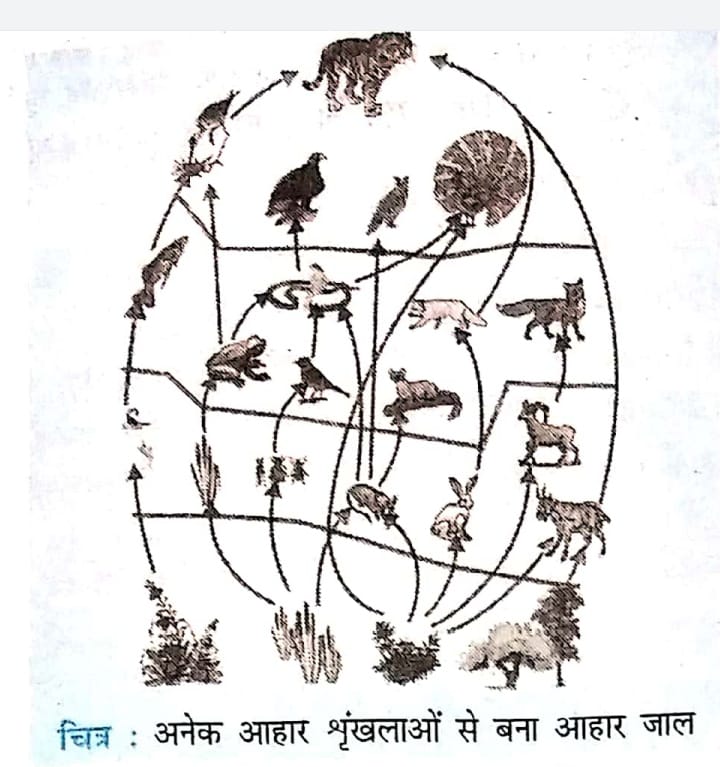

जब एक से ज्यादा आहार शृंखला एक दूसरे से आड़ी-तिरछी जुड़ती है तो जाल जैसी संरचना बनाती है, जिसे आहार जाल कहते हैं।

10. आहार-जाल का निर्माण कैसे होता है ?

उत्तर ⇒पारिस्थितिक तंत्र में एक साथ कई आहार श्रृंखलाएँ पायी जाती हैं। ये आहार श्रृंखलाएँ हमेशा सीधी न होकर एक-दूसरे से आड़े-तिरछे जुड़कर एक जाल-सा बनाते हैं। आहार श्रृंखलाओं के इस जाल को आहार-जाल (food went कहते हैं। ऐसा इसलिए कि पारिस्थितिक तंत्र का एक उपभोक्ता एक से अधिक भोजन स्रोत का उपयोग करता है।

11. कचरा प्रबंधन कैसे किया जा सकता है ?

उत्तर ⇒कचरे को एक जगह एकत्र कर उसका वैज्ञानिक तरीके से समुचित निपटारा करने को कचरा प्रबंधन कहते हैं। भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर कचरे को एकत्र करने के लिए बड़ी-बड़ी धानियाँ होनी चाहिए। ऐसे अपशिष्ट जिनका पुनः चक्रण संभव है, को अलग कर अन्य अपशिष्टों को इन धानियों में एकत्र करना चाहिए। पुनः चक्रण वाले कचरे को वैसे लोगों को दे देनी चाहिए जो इनका उपयोग करते हैं। कचरे को एकत्रित कर उसे शहर के बाहर जला देना चाहिए या गड्ढों को भरने के उपयोग में किया जाना चाहिए।ठोस कचरे के अलावा उद्योगों से निष्कासित तरल अपशिष्टों एवं विभिन्न प्रकार के मलजल (sewage) को भी पाइपों के द्वारा एक जगह एकत्रित कर समुचित निपटारा किया जाना चाहिए। इसके लिए जीवाणुओं का भी प्रयोग होता है। इस प्रकार से कचरा प्रबंधन किया जा सकता है।

12. पारितंत्र की उत्पादकता से क्या समझते हैं? यह किन कारकों पर निर्भर करती है ?

उत्तर ⇒किसी भी पारितंत्र में प्रकाशसंश्लेषण के द्वारा कार्बनिक पदार्थ के उत्पादन की दर पारितंत्र की उत्पादकता कहलाती है। इसे किलो कैलोरी मी वर्ष के रूप में व्यक्त करते हैं। कुल उत्पादकता में से कुछ ऊर्जा हरे पौधों के उपापचयी क्रियाओं में खर्च हो जाता है तथा कुछ ऊर्जा वातावरण में ऊष्मा के रूप में विमुक्त हो जाती है। पारितंत्र की उत्पादकता निम्न कारकों पर निर्भर करती है सूर्य की रोशनी, तापक्रम, वर्षा, पोषक पदार्थ की उपलब्धता आदि। ये कार्बनिक पदार्थ जैव संहति या जैव मात्रा कहलाती है।

13. क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न-भिन्न पोषी स्तरों के लिए अलग-अलग होगा? क्या किसी पोषी स्तर के जीवों को पारितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव है ?

उत्तर ⇒किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न-भिन्न पोषी स्तर के लिए अलग-अलग होगा –

(i) उत्पादकों को हटाने का प्रभाव – यदि उत्पादकों को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया तो सारा पारितंत्र ही नष्ट हो जायेगा । तब किसी प्रकार के जीव या जीवन ही गायब हो जायेगा ।

(ii) शाकाहारियों को हटाने का प्रभाव या प्राथमिक उपभोक्ता को हटाने का प्रभाव-शाकाहारियों को हटाने से उत्पादकों (पेड़-पौधों-वनस्पतियों) के जनन और वृद्धि पर रोक टोक समाप्त हो जाएगी और मांसाहारी भोजन के अभाव में मृत्य को प्राप्त होंगे।

(iii) मांसाहारियों को हटाने का प्रभाव-मांसाहारियों को हटा देने से शाकाहारियों की इतनी ज्यादा संख्या बढ़ जायेगी कि क्षेत्र की संपूर्ण वनस्पतियाँ समाप्त हो जायेंगी ।

(iv) अपघटकों का हटाने का प्रभाव-अपघटकों को हटा देने से मृतकों (जीव-जंतु) की अधिकता हो जायेगी । उनसे तरह-तरह के जीवाणुओं के उत्पन्न होने से कई बीमारियाँ फैलेंगी । मिट्टी भी पोषक तत्त्वों से विहीन हो जायेगी एवं उत्पादक भी धीरे-धीरे समाप्त हो जायेंगे ।

किसी पोषी स्तर के जीवों को पारितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव नहीं है । अगर हम उत्पादकों को हटायेंगे तो शाकाहारी उनके अभाव में नष्ट हो जायेंगे व शाकाहारी के न रहने से मांसाहारी भी जीवित नहीं रहेंगे । अपघटकों को हटा देने से उत्पादकों को अपनी वृद्धि के लिए पोषक तत्त्व नहीं प्राप्त होंगे।

14. जैव संहति का पिरामिड को समझाएँ।

उत्तर ⇒किसी पारितंत्र के आहार श्रृंखला के पोषी स्तर पर निश्चित समय में पाये गए सभी सदस्यों की जैव मात्रा जैव संहति का पिरामिड बनाती है। जैव संहति के पिरामिड में भी आधार से शीर्ष की ओर प्रत्येक पोषी स्तर की जैव मात्रा घटती जाती है। यह पिरामिड एक उर्ध्वाधर पिरामिड है।

Very very. Thanks sir

ReplyDeleteThanks sir

ReplyDeleteVery nice

ReplyDelete